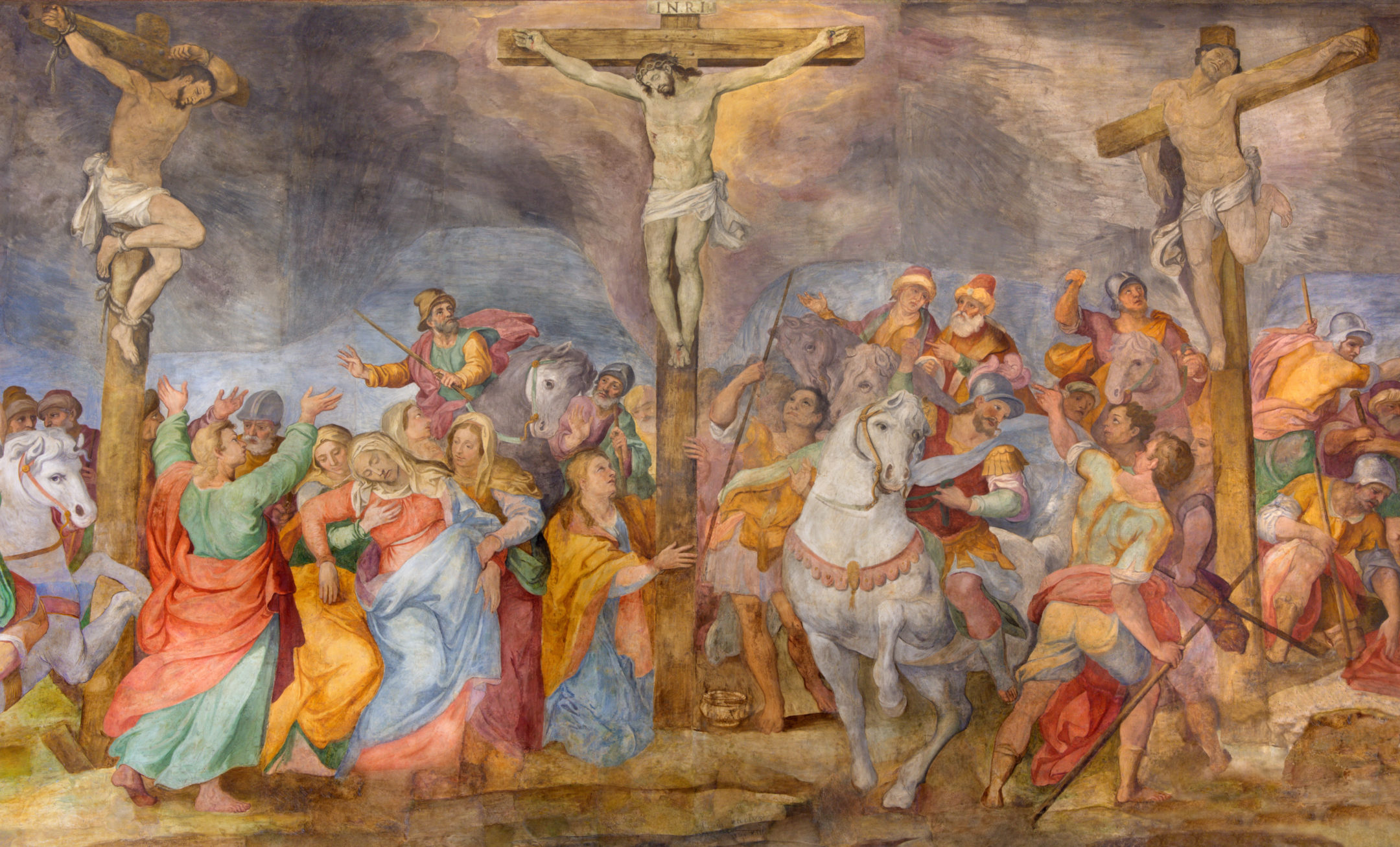

“Él nos reconcilió consigo mismo a través del arma misma que se usó para asesinarlo. Nos salvó por medio de su cruz.”

Es un día de la más austera belleza. No hay Misa en ninguna parte de la tierra. El tabernáculo está vacío. La lámpara del presbiterio, apagada. La extraña liturgia de este día está marcada por largos silencios, por transiciones incómodas y por gestos audaces.

Los clérigos entran sin hacer ruido y se postran en el suelo, en donde permanecen durante un largo tiempo.

Ofrecemos oraciones por gente en diferentes grados de distanciamiento de Jesucristo.

La gente se adelanta para besar la cruz.

El rito pasa abruptamente de la Liturgia de la Palabra a la distribución de la Sagrada Comunión. No hay Plegaria Eucarística. Las Hostias fueron consagradas la noche anterior. Hoy, no se canta ninguno de los cantos celestiales de la Misa: no hay “Gloria a Dios en el Cielo”, no hay “Santo, Santo, Santo”, ni “Cordero de Dios”.

Este día tiene una austeridad como ninguna otra, que se extiende más allá de la liturgia. Es uno de los dos únicos días durante el año en que la Iglesia exige que sus miembros ayunen. Así que, incluso nuestra alimentación es mínima y experimentamos la variedad de emociones nerviosas provocadas por el hambre.

Es un día extraño. Si el clima es razonablemente primaveral, parece fuera de lugar. En muchos sentidos, el Viernes Santo se asemeja a esos días en que lamentamos la muerte de un amigo o de un familiar. Parece incorrecto que el mundo continúe con sus negocios. Sentimos que debería detenerse y reconocer la enormidad de lo sucedido.

¿Y qué es lo que ha sucedido exactamente?

Que hemos matado a nuestro Dios.

Con mucha frecuencia lo hemos alejado de nosotros por nuestro pecado. Pero en el Calvario vimos nuestra oportunidad y la aprovechamos.

No nos gusta que las personas nos enseñen cómo actuar. Nos resentimos cuando somos corregidos. Y aquí vino un hombre cuya bondad era un constante reproche para nuestra pereza, avaricia, lujuria, gula, envidia, ira y orgullo. “No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta” (Sab 2, 14-15).

Así que lo pusimos en su lugar, es decir, lejos de nosotros, concretamente, fuera de los muros de la ciudad y luego sellamos la evidencia con una piedra gigantesca.

Incluso encontramos a quien culpar por haberlo asesinado: a los romanos, a los judíos, a los gobiernos, a las multitudes, a otros. Teníamos nuestras coartadas listas.

Pero su vida era más grande que la tumba que hicimos para él. Su verdad era más fuerte que cualquier cadena con la que lo atáramos, inclusive, más que los lazos de la muerte. Y su amor fue tan grande que él estuvo dispuesto a perdonarnos todo.

Él nos reconcilió consigo mismo a través del arma misma que se usó para asesinarlo. Nos salvó por medio de su cruz.

Nosotros conmemoramos este día, todos los años, para recordarnos a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer. Lo conmemoramos viviendo un día tan simple, tan austero, que no puede ser olvidado.

Sólo cuando la miramos a través de la lente de su amor, tal y como se manifiesta en la liturgia de la Iglesia, es que podemos percibir la verdadera y profunda belleza de este día.